天空率算定による斜線制限の緩和を行う際、外構のフェンスの形状により後退距離が変わります。私が過去に設計した物件での一例を紹介いたします。

天空率、道路斜線のざっくり概略

天空率とは、斜線制限(道路、隣地、北側)緩和のための方法です。

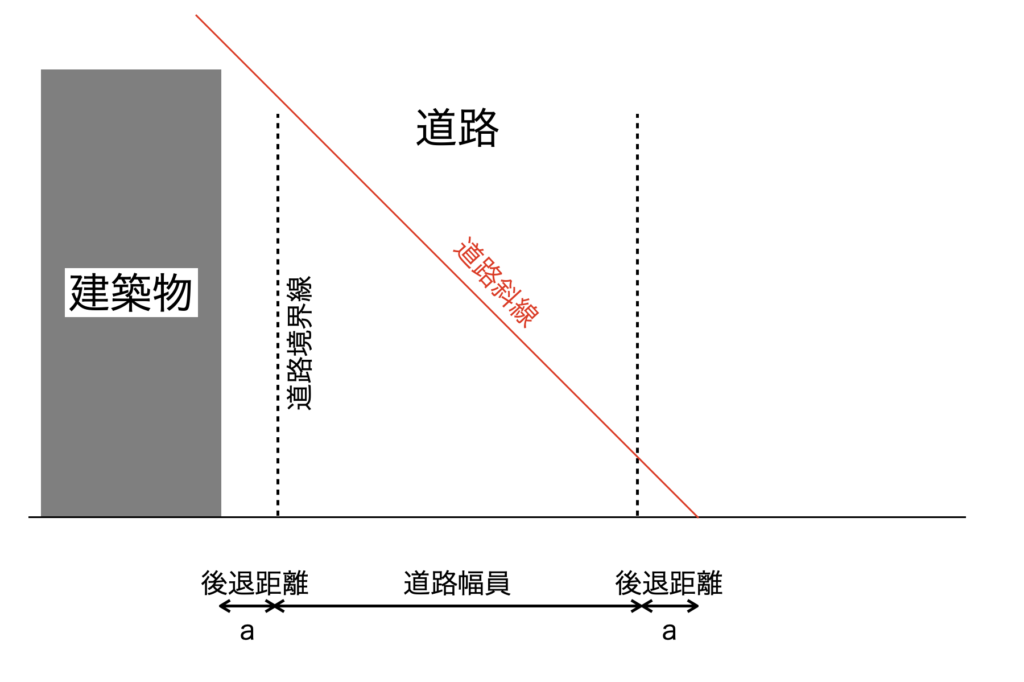

斜線制限のとりかたについて、道路斜線を例にすると下記の図のように、 道路幅員+道路境界線から建物の外壁までの後退距離から斜線が引かれます。斜線の勾配は、各用途地域によって1:1.25(住居系)、1:1.5(非住居系)と異なります。

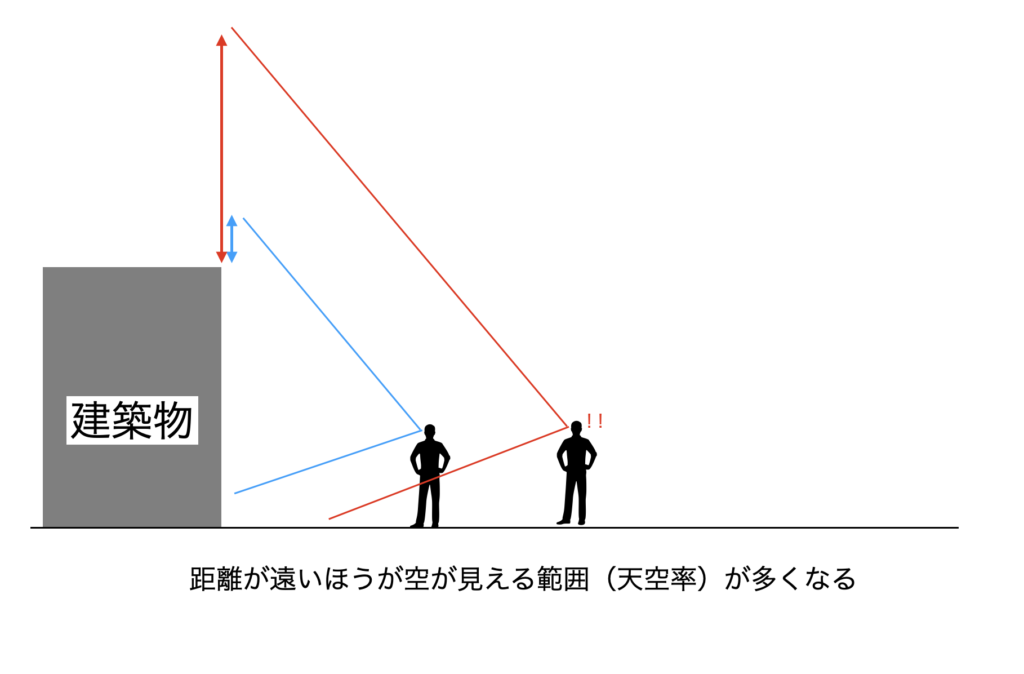

天空率算定において、後退距離が大きければ大きいほど、有利に働きます。建物から遠ざかれば遠ざかるほど空が広く見えるためです。

後退距離の規定

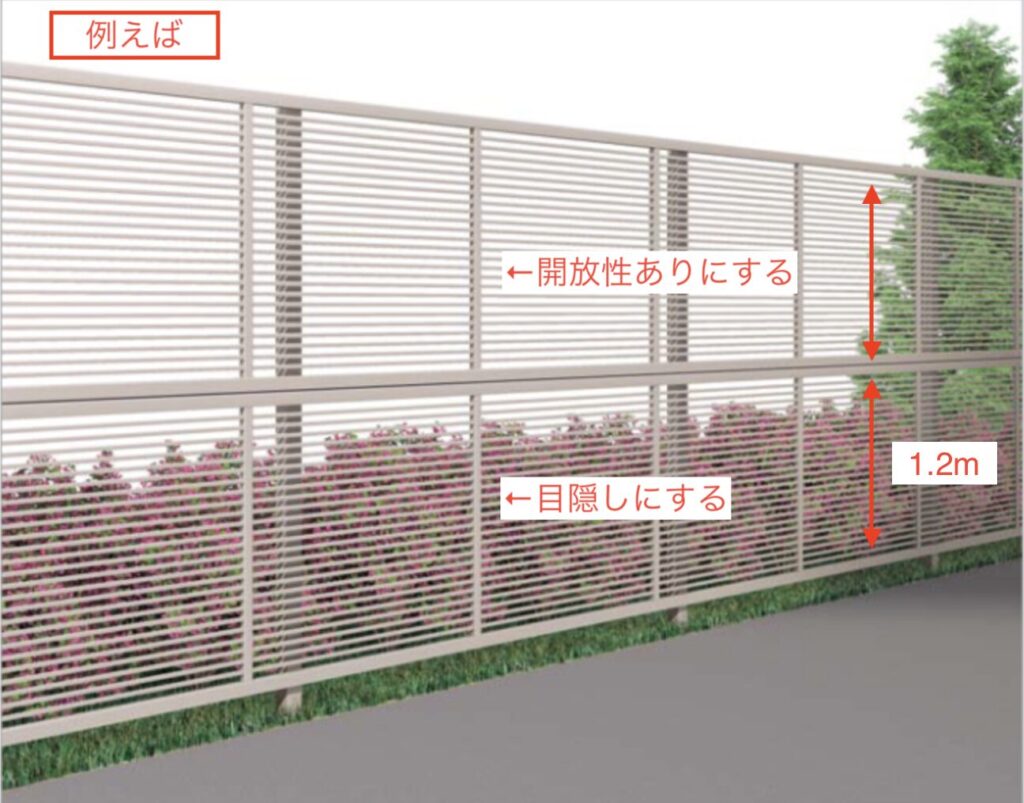

この後退距離は、ひさし、ポーチ、塀がある場合、その出幅、形状によって最も近い位置になります。塀(フェンス)について、1.2m以下(1.2mを超える部分は、網状とする)であれば、後退距離に含まないという文言があります。

建築基準法施行令 第130条の12第1項(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例)

法第五十六条第二項及び第四項の政令で定める建築物の部分は、次に掲げるものとする。

…

第三号

道路に沿つて設けられる高さが二メートル以下の門又は塀(高さが一・二メートルを超えるものにあつては、当該一・二メートルを超える部分が網状その他これに類する形状であるものに限る。)

…

事例

私が設計していた建物では、道路に面する1階部分に住戸がありテラスをつくっていたので、道路境界際に防犯上のフェンスを計画しておりました。

ただ、1.2mの塀、フェスだと防犯上乗り越えやすくなるため、すこしでも高くできないかと言うのが、施主様の要望でした。

確認検査機関へ相談に行ったところ、上記建築基準法施行令代130条の12第1項第三号に記載のあるとおり1.2mより上の部分を十分に開放性のあるものであれば、後退距離に含まないというアドバイスをいただき、後退距離を建物外壁とすることで、天空率をクリアしました。

※開放性の解釈は指定確認検査機関等によって異なります。

まとめ

・斜線制限緩和のための天空率は、道路から建物外壁までの後退距離が大きく影響する。

・道路際にフェンスを設ける場合、1.2mを超えれば、フェンスが後退距離となる。

1.2m以下であれば、フェンスは建物外壁が後退距離となる。

・1.2mより高い部分を開放性のあるフェンスとすれば、建物外壁を後退距離とすることができる。

以上、参考にしていただければと思います。

コメント